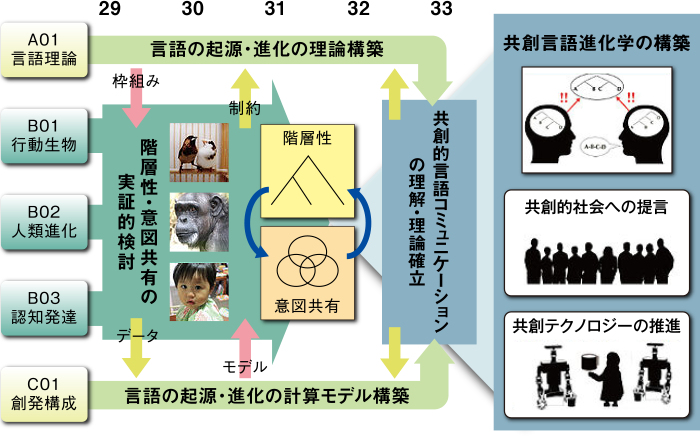

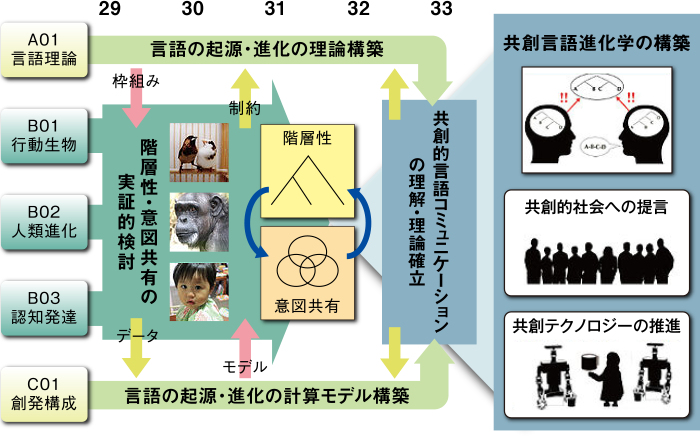

ロードマップ

研究目的

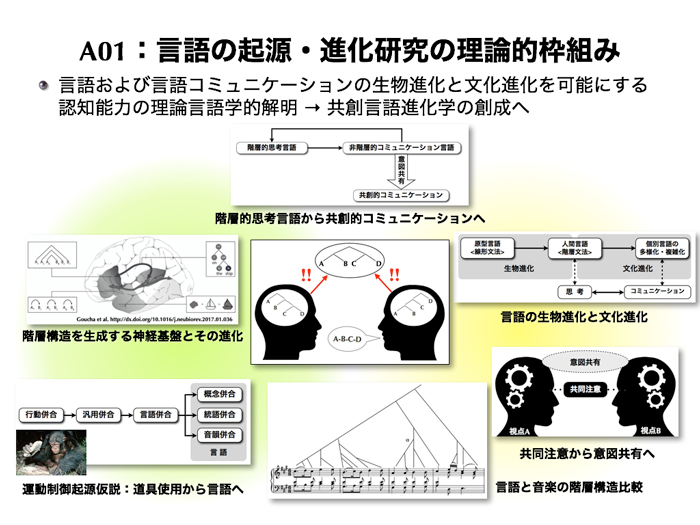

本新学術領域は、階層性と意図共有に着目した言語の起源・進化の統合的な理解を通じて人類の共創的コミュニケーションのあり方を考究する。その中にあって本計画研究は、理論言語学の立場から人間の言語能力及びその進化の精緻な理論的仮説を構成し他の計画研究に提供して、領域全体による共同研究によってこれを多角的に検証・洗練化させる。言語は単一の能力ではなく、複数の前言語的下位機能からなる複合的能力である。この共通理解に基づき、そのそれぞれの前駆体の同定とそこから人間言語へと進化する様態の究明、さらにその後の歴史的過程におけるコミュニケーションに動機付けられた言語の変化・多様化・複雑化のメカニズムの解明を行う。

研究計画

本計画研究内に生成文法・認知言語学・音韻論・歴史言語学・生物言語学の5つの研究グループを設け、以下の[A]〜[E]を主要研究テーマとして共有しながらグループ間や他の計画研究との間に多角的な共同研究を展開し、本研究の目的に迫る。

これまで、理論言語学内部では生成文法と認知言語学が対立してきたが、言語進化という難問に取り組むには、このような対立を超え言語学の内外に多様な異分野統合を実現しなければならない。本研究では生成文法に基づく言語進化理論を出発点にしながら、そこに認知言語学の知見を取り込む形で両者の統合を図る。この統合によってのみ、言語とその起源・進化に対する本質的な理解が可能となる。

これに音韻論・歴史言語学・生物言語学のそれぞれが提供する音韻文法の進化、文法化等の言語の文化進化の理論的分析、脳・遺伝子を始めとする言語能力の生物学的基盤、さらに数・音楽・心の理論といった、言語に類似する階層構造認知を含む各認知機能の比較研究から得られる知見を合流させ、言語の生物進化と文化進化、その適応価としての内在化(思考)と外在化(コミュニケーション)を統合的に説明する理論を構築していく。

研究目的

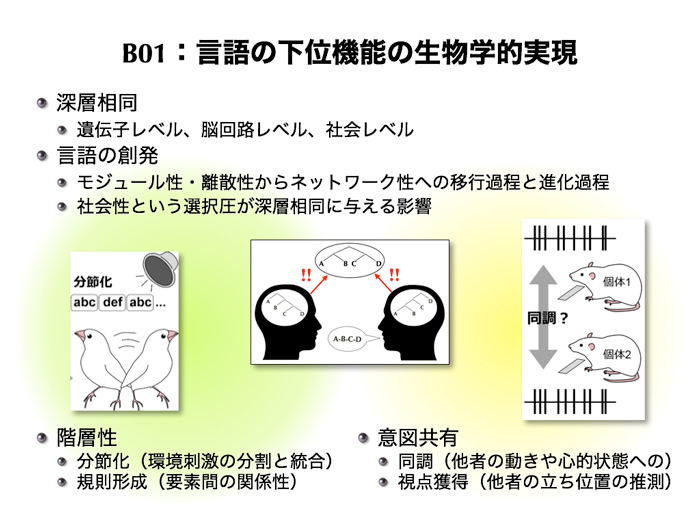

ヒトの特異性は、コミュニケーションと思考の一部に言語を用いることにある。しかし言語も進化の産物であり、その萌芽は他の動物にも見られるはずだ。本研究は、言語をいくつかの下位機能に分解した上で、それらが他の動物でどのように実現されるか、そしてそれらがヒトにおいていかに統合され言語を可能にするのかを解明する。

言語の成立には、階層性を認知し構成する能力と、他者と意図を共有する能力とが不可欠である。前者は、環境・刺激を分節化する機能とそれらの配置規則を形成する機能からなり、後者は、他者の動作に同調する機能と、他者の視点を獲得する機能とからなる。分節化・規則形成・同調・視点獲得の4つの下位機能について、行動・神経回路・遺伝子(ゲノム)の3つのレベルで動物実験を進める。これらの結果を、ヒトを対象とした脳機能イメージング研究と比較することで、下位機能の統合過程について進化的な仮説を立てる。

研究計画

動物実験は音声コミュニケーションを多用する鳥類・齧歯類・霊長類を対象とする。研究代表者である岡ノ谷は鳥類・齧歯類を対象として、4つの下位機能(分節化・規則形成・同調・視点獲得)を、オペラント条件づけや自然な行動、神経活動・遺伝子発現を指標として研究を進める。加えてヒトを対象とした脳イメージング研究も進める。他の分担者はヒト以外の霊長類、鳥類、齧歯類およびヒトのいずれかを対象として、下位機能の一部について分子から行動、社会に至る研究を展開する。連携研究者は比較ゲノム解析・脳イメージングの実験デザインおよびデータ解析で研究代表者・研究分担者と協力する。

研究計画

これらについて、行動・神経回路・遺伝子発現の3つのレベルでの解析を行う。また、動物実験と対応するヒト認知実験を組み、脳機能イメージングによってこれらの行動が脳内でどう分担・協業されているのかを探る。研究にはA01言語理論班の理論的枠組みが利用され、ヒトの進化過程を研究するB02人類進化班、ヒトの発達過程を研究するB03認知発達班と共有され、C01創発構成班にモデル構成上の制約と仮説および動物行動・神経活動・遺伝子発現解析データ等を提供する。

研究目的

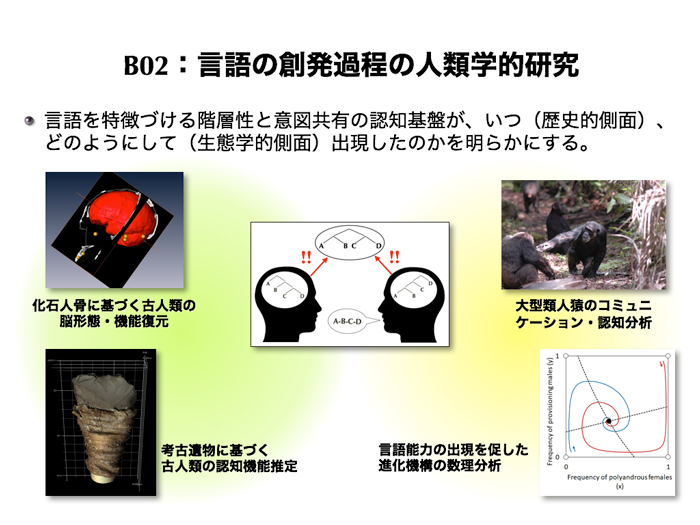

言語はヒトに人間らしさを付与する最重要要素の一つであり、その起源と進化は人類学の大きな謎である。本計画研究は、言語を特徴づける階層性と意図共有の認知基盤が、いつ(歴史的側面)、どのようにして(生態学的側面)出現したのかを、隣接分野の理論・方法を駆使した複合的アプローチにより明らかにする。言語能力進化の歴史的側面の理解には、化石人骨や考古遺物等の物質的証拠に基づき、言語能力の個々の下位機能の出現を人類進化のタイムライン上に位置付ける必要がある。生態学的側面としては、ヒト科の中で人類でのみ言語能力が派生した理由を知るため、ヒトと大型類人猿の社会生態学的要因の比較を通じて、言語能力がどのようなニッチへの適応だったかを理解する。本計画研究は、言語能力進化の歴史的・生態学的側面の知見を領域全体に提供し、進化のシナリオが満たすべき制約条件を示す役割を果たす。また、他班の知見を利用することで、漠然とした言語能力の総体ではなく、個々の下位機能を対象としたより精密な人類進化研究が拓かれると予想する。

研究計画

言語を特徴づける階層性・意図共有の認知基盤の進化を、歴史的・生態学的側面から研究する。形態人類学と考古学の専門家が主に歴史的側面を、霊長類学と進化理論の専門家が主に生態学的側面を担当する。以下の小課題を設定する。

研究目的

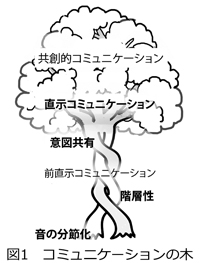

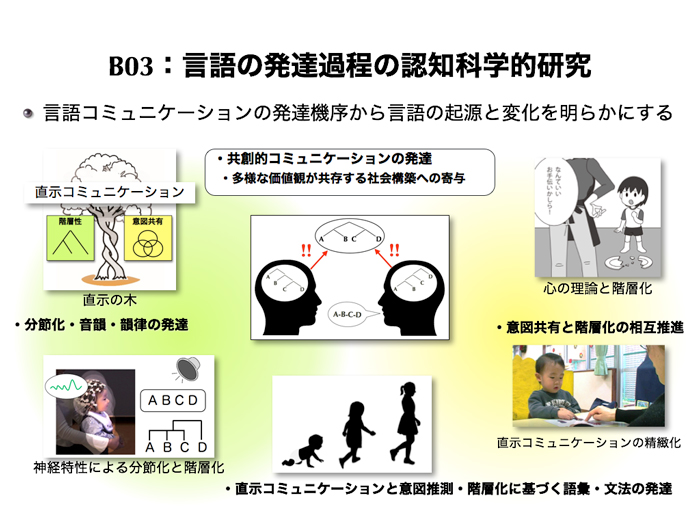

ヒトの言語を可能とする重要な下位能力について、意図共有(Tomasello, 2010)と階層性(Chomsky, 2005)が提示されている。B03認知発達班の計画研究では、意図共有と階層性が絡み合って直示(ostension)が出現し、人間の共創的言語コミュニケーションの進化に繋がったという仮説を立て(図1)、言語の個体発達過程からこの仮説を検討する。直示コミュニケーションとは、人が他者に意図明示的に行うコミュニケーション様式を指す。直示コミュニケーションでは、「○○と相手は考えていると自分はわかっていることを相手は知っている」のような、複雑な埋め込み文で記述しうるような階層性を伴い、かつ相互に利益のあるような協力的コミュニケーションが行われる。本班では協力的な社会構築に寄与しうる、人間の共創的なコミュニケーション発達のあり方を提示することも目指す。

研究計画

B03認知発達班では、次の3つの観点からA~Eの5グループによる研究を行う。

分節化・音韻・韻律の発達

直示コミュニケーションと意図推測に基づく語彙の発達

階層性と文法の発達

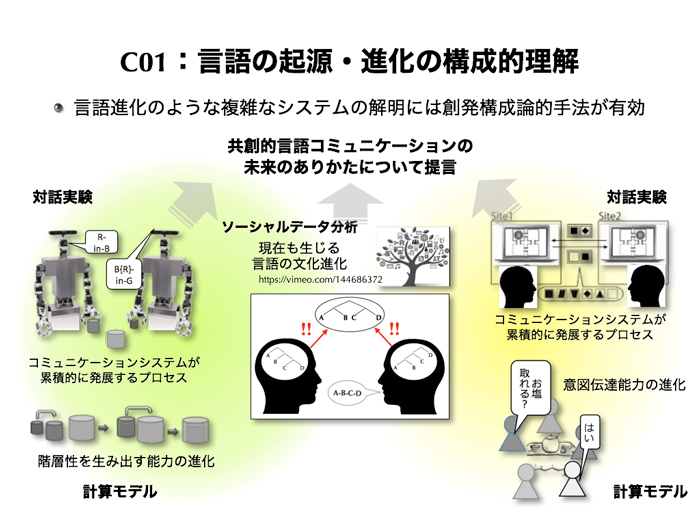

研究目的

言語進化を説明する上で鍵となるのは階層性と意図共有の進化であり、新しい概念の構築と共有の累積から発生する「共創」は両者を統合する可能性がある。言語のような複雑なシステムを研究するためには創発構成論的手法が必要不可欠であり、本研究はこの創発構成論の方法論を用いて次の3点を解明する。

研究計画

3つの目的をそれぞれに適した創発構成論の方法により研究する。

以上の成果を統合し他班と連携しながら、共創的コミュニケーションのあり方を検討する。